[OSEN=백종인 객원기자] 예정된 마지막 이닝이다. 4회 초, 출발은 별로다. 첫 타자 나성범이 살아 나갔다. 1루 쪽 땅볼을 수비가 놓친 것이다. 무사 2루의 부담스러운 상황이 된다. 다음은 소크라테스 브리토 차례다.

초구는 느린 커브다. 112㎞짜리가 바깥쪽을 건드린다. ‘저게 들어왔다구?’ 타자는 그런 표정이다. 하지만 로봇 심판의 판정 아닌가. 중계 화면의 ABS 존에도 명확히 표시된다. 가장 먼 쪽 테두리에 정확히 걸쳤다.

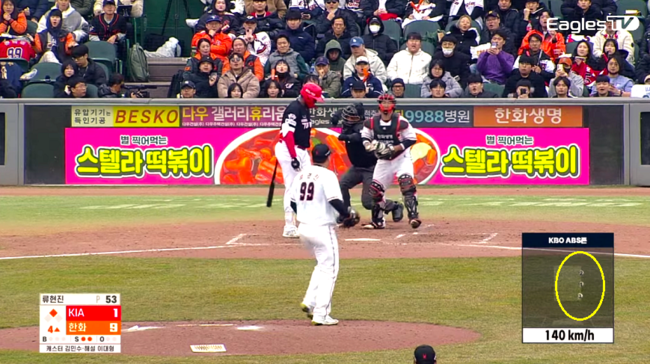

다음 공은 직구다. 총알 하나가 쏜살같이 날아든다. 조금 전 것보다 약간 높은 코스다. ‘그럼 이것도?’ 맞다. 또다시 심판의 우렁찬 콜이 들린다. 이대형 해설위원이 한 마디 거든다. “이 공이 스트라이크일까, 볼일까. 우리도 헷갈릴 정도입니다.”

그리고 세번째 투구다. 비슷한 속도로 조금 낮게 발사된다. 역시 테두리 끝에 걸린다. 피해자는 세상 억울한 얼굴이다. 그럼 뭐 하나. 어디 하소연할 데도 없다. 이글스 파크에 환호성이 터진다. 3구 삼진이다.

이글스 99번이 12년 만에 주인을 찾았다. 소년 가장이 부자 아빠로 돌아왔다. 첫 공식전에서 4이닝 1실점으로 승리투수가 됐다. 안타 3개를 맞았지만, 역시 공짜는 없었다. 4사구 제로의 정밀도를 자랑했다. (3월 12일 대전 이글스 파크, 한화-KIA 시범경기)

가장 인상적인 장면은 예시한 4회 소크라테스 타석이다. 타자는 배트 한번 내보지 못했다. 세상 억울한 표정이다. 인간의 판정이었으면, 슬쩍 흘겨보기라도 했을 것 같다. 그런데 할 말이 없다. 첨단 장비가 그렇다는데, 뭘 어쩌겠나.

3개 중 2개는 직구다. 가장 만만하다는 공이다. 속도나 빠른가? 겨우 140㎞를 찍었다. 환산하면 86.9마일, 반올림해봤자 87마일이다. 그러나 체감은 전혀 다르다. “150㎞는 되는 것 같아요.” 겪어본 타자들이 비슷한 체험을 고백한다.

도대체 손이 나가질 않는다. 몸이 얼어붙는다. 오죽하면 여북하겠나. 주자를 2루에 두고, 스탠딩 삼진으로 돌아선다. 두 시즌 합산 타율이 3할에 근접한(0.298) 타자도 기가 막힐 일이다.

이때의 표적지(?)가 장안의 화제다. (스트라이크 존을 9등분하면) 3, 6, 9 지점에 일렬로 찍힌 아름다운 점 3개 말이다. ‘역시’라는 감탄사 밖에 나오지 않는다.

문득 예전이 생각난다. 커리어의 전성기였던 2019년의 일이다. 그의 정확성에 대한 칭찬이 자자했다. 그때 클레이튼 커쇼가 했다는 말이다. “현진은 말이죠. 자다가 일어나 잠옷 바람으로도 스트라이크를 던질 친구죠. 정말 놀라워요.”

다저스 게임의 전담 해설자도 비슷한 감탄을 남겼다. 왕년의 명투수 오렐 허샤이저다. 99번의 투구를 이렇게 비유했다. “우리가 보통 골프장에 가면 스트레칭도 하고, 연습 스윙도 돌리고, 바람도 체크하며, 심호흡도 내뱉고…. 그런 다음에야 비로소 어드레스 자세를 잡죠. 그런데 Ryu는 아니에요. 그럴 필요가 없어요. 그냥 뚜벅뚜벅 걸어가서 곧바로 스윙을 돌리죠. 그럼 나이스 샷이 돼요.” 그렇게 쉽게 스트라이크를 던진다는 얘기다.

어디 그뿐이겠나. 또 있다. 절친 저스틴 터너의 우아한 비유가 등장한다. “존을 4등분해 봅시다. 저 친구는 어느 쪽으로도 스트라이크를 던질 수 있죠. 1년 내내 기복도 없어요. 스피드를 조절하면서 타자를 무너트리죠. 그리고 위기에 닥치면 또 어떤데요. 마치 후디니 같아요. 어떻게든 벗어나는 방법을 찾아내죠.”

해리 후디니(1874~1926년)는 할리우드 탈출 마술의 원조다. 어제(12일)는 100년 전 마술사까지 생각날 정도의 오묘함이 느껴지는 하루였다.

/ goorada@osen.co.kr