[OSEN=백종인 객원기자] 지난 17일(이하 한국시간)이다. 내셔널리그 챔피언십 시리즈(NLCS) 1차전이 열렸다. 필리스와 D백스의 대결이다. 무대는 필라델피아의 시티즌스 뱅크 파크(CBP)였다.

1-0으로 앞서던 홈팀의 1회 말이다. 3번 브라이스 하퍼가 타석에 들어온다. 초구가 복판에 몰렸다(투수 잭 갤런). 93.3마일짜리 포심 패스트볼이다. 용서받을 수 없는 공이다. 강력한 스윙에 제대로 걸렸다. 타구는 까마득하게 날아간다. 이내 담장 너머로 사라진다. 출구 속도 109.4마일, 비거리 420피트, 발사 각도 30도짜리 홈런이다.

그 순간이다. 관중 4만 5396명이 모두 일어섰다. 어마어마한 함성이 CBP를 들었다 놓는다. MLB 사무국의 기발함에 경의를 표한다. 이때를 대비해 장비를 준비했다. 소음 측정기다. 1차전 주요 장면의 결괏값은 다음과 같다.

닉 카스테야노스 홈런 = 103 데시벨

9회 마지막 아웃 = 106 데시벨

카일 슈와버 홈런 = 108 데시벨

브라이스 하퍼 홈런 = 111 데시벨

100데시벨이 넘으면 위험 구간으로 간주된다. 30분 이상 지속적으로 노출되면 청력에 손상을 입을 수도 있다. MP3 플레이어를 최대 볼륨으로 틀어 놓은 것과 비슷한 크기다. 특히 대단한 것은 하퍼의 홈런 때다. 이날 최고치를 찍었다. 제트기 이륙(120 데시벨)과 큰 차이가 없었다.

“귀청이 떨어지는 줄 알았다.” 측정과 촬영을 맡은 MLB 담당 직원이 SNS에 올린 엄살이다.

필리스가 무섭게 폭발한다. 매 경기 장타를 터트리며 상대를 압도했다. NLCS 1차전에 3개, 2차전에서도 역시 3개를 몰아쳐 초반에 승기를 잡았다. 덕분에 시리즈 전적 2승으로 앞서 나간다. 월드시리즈 진출 확률은 84%다.

이런 흐름은 디비전 시리즈 때부터 시작됐다. 브레이브스와 3차전에서 대포 6발을 쏘아 올렸다. 4차전에서도 3개를 넘겼다. 최근 4경기에서 15개를 몰아쳤다. 이는 메이저리그 역대 포스트시즌 최다 신기록이다. 종전 4경기 13홈런을 넘어섰다. 솔로포만 연속 13개를 치는 것도 신기하다.

폭발 시점을 주목해야 한다. 이벤트가 하나 있었다. ‘Atta Boy Harper’ 사건이다.

NLDS 2차전 때다. 필리스가 4-5로 패했다. 9회 주루 미스가 결정적이었다. 상대 외야의 점프 캐치가 나왔고, 질주하던 1루 주자 하퍼가 돌아오지 못했다. 끝내기 병살 플레이로 게임이 마무리된 것이다.

극적인 승리에 브레이브스는 한껏 들떴다. 클럽하우스로 들어가 웃고, 즐기며, 떠들었다. 누군가 “Atta Boy Harper”를 외치며 낄낄거렸다. ‘Atta Boy’는 아이 다독이는 말이다. ‘잘한다~ 잘한다~’ 정도의 뜻이다. 그러니까 하퍼에 대한 조롱인 셈이다.

마침 몇몇 기자들이 함께 있던 자리다. 그중 한 명이 녹음 파일을 분석했다. 목소리의 주인공이 밝혀졌다. 유격수 올랜도 아르시아였다. 그리고 이 사실이 보도됐다. 이튿날 3차전을 앞둔 시점이다. 필리스 나인들이 끓어오르기 시작했다.

당사자는 오죽하겠나. 둘째가라면 서러운 다혈질이다. 퇴장, 벤클 따위는 두렵지 않은 성격이다. 감히 나를? 뜨거운 피가 부글거린다. 경기 전에는 일단 모르쇠로 일관한다. ‘뉴스 봤냐’ ‘기분이 어떠냐’…. 기자들 질문에 일체 노 코멘트다.

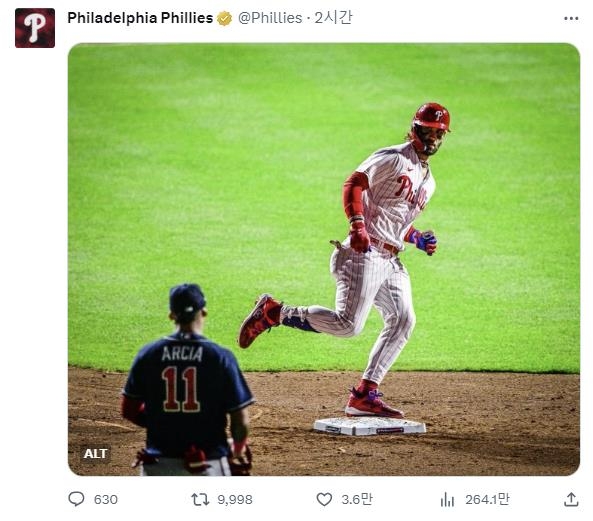

그러나 플레이볼이 선언되자 눈빛이 달라진다. 드디어 3회에 폭발한다. 1-1 균형을 깨트리는 3점포를 터트렸다. 유유히 2루를 돌면서 비아냥의 실체를 노려본다. 끝이 아니다. 6회에 솔로 홈런으로 승리를 확인한다. 이때도 쏘아보기 2탄을 시전한다.

“(베이스를 돌면서) 아르시아를 쳐다본 게 맞다. 게임 전에 동료들이 그 말을 전해주더라. 그러면서 내게 묻더라. 저 녀석 어떻게 할 거냐고.” 아따 보이(Atta Boy), 미국식 발음 애더 보이[ˈadəˌboi]가 경기 후 밝힌 얘기다.

결국 디비전 시리즈는 4차전에서 끝났다. 클럽 하우스에 광란의 파티가 열렸다. 고글을 쓰고, 상반신은 아예 벗어 재낀다. 여기저기서 샴페인이 터진다. 맥주가 쏟아진다. 그런 와중이다. 신인 한 명의 패션이 눈길을 끈다. 큼지막하게 ‘Atta Boy Harper’라고 새긴 티셔츠를 입고 있다.

유행에 민감한 루키는 불펜 투수 오리온 커커링이다. “친구가 어디서 구했다며 선물해줬다.” 이 셔츠는 단번에 인기 상품으로 떠올랐다. 필라델피아에서 없어서 못 파는 아이템이 됐다. 500장을 주문했는데, 하루도 안돼서 매진됐다는 어느 샵 주인의 말이다.

필리스 팬들은 유명하다. 아니, 악명 높다. 좋게 말해서 열정적이다. 나쁘게 말하면 극성스럽다. 필리건(필리스+훌리건)이라고도 불린다. 심지어 ‘필라델피아는 산타클로스에게도 야유를 퍼붓는 곳’이라는 일화를 가졌다(풋볼팀 이글스에서 유래된 얘기지만).

MLB 직원이 괜히 소음 측정기를 들고 갔겠나. 그들의 홈구장 CPB는 가뜩이나 떠들썩한 곳이다. 이번에는 NLCS 1차전에, 하퍼 이슈까지 겹쳤다. 뭔가 심상치 않으리라는 짐작은 충분히 가능하다. 그리고 그것이 숫자로 나타났다.

데시벨 111은 감당하기 어려운 수치다. 귀가 먹먹해서가 아니다. 압도적이고, 살벌한 분위기 탓이다. 상대가 느끼는 위압감은 상상을 초월한다. 어제(18일) 2차전 선발이 메릴 켈리였다. 경기전 몸을 풀 때였다. 불펜이 온통 필리스 팬들로 둘러싸였다. 모두의 눈에서 레이저가 발사된다. 여기저기서 거친 대화가 쏟아진다. 저절로 주눅이 들 것 같다.

사실 D백스는 아무 잘못도 없다. 애초에 브레이브스가 저지른 일이다. 세 치 혀를 잘못 놀렸다. 그게 열혈남아 하퍼를, 극성스러운 필리건을 들끓게 만들었다. 그 열기가 NLCS까지 녹여버리고 있는 것이다.

/ goorada@osen.co.kr