[OSEN=백종인 객원기자] 9회 초가 끝났다. 추가점은 없다. 2-0을 버텨야 한다. 관심은 온통 마운드로 쏠린다. 마무리는 과연 누가 나올까. (7일 항저우 아시안게임 야구, 대한민국-대만 결승전)

주인공이 차분하게 등장한다. 모자 아래로 머리가 삐져나온다. 누군지 알 것 같다. 캐스터의 소개 멘트가 이어진다. “대한민국의 마무리 투수, 고우석이 등판합니다.” 순간 온라인 커뮤니티 댓글 창이 빛의 속도로 올라간다. 금방이라도 터질 것 같다.

‘맙소사. 비상, 비상.’

‘이번 대회 최대 위기네요.’

‘LG 팬들 미리 대피하세요.’

‘축구로 (채널) 돌렸어요.’

‘저는 조용히 TV 끕니다.’

정확한 이유는 모르겠다. 그러나 엄청난 불안감에 휩싸인다.

아니나 다를까. 금메달까지 마지막 고비가 찾아온다. 첫 타자는 잘 잡았다. 1루수 팝플라이로 처리했다. 문제는 그다음부터다. 지옥문이 조금씩 열리기 시작한다. 린리와 린안커에게 연속 안타를 얻어맞았다. 1사 1, 2루의 위기에 몰렸다.

댓글 창이 비등점을 향해 부글거린다.

‘쎄하다.’

‘안타 맞은 거, 슬라이더 맞죠?’

‘우석 극장, ㄷㄱㄷㄱㄷㄱㄷㄱ.’

‘장작은 점점 쌓이고.’

대만도 분위기를 탄다. 회심의 대타 카드를 꺼낸다. 우녠딩이다. 운명의 3구째. 빗맞은 타구가 2루수 쪽으로 구른다. 김혜성이 엄청난 발놀림을 발휘한다. 주자를 찍고, 곧바로 1루로 돌아선다. 빠르고 간결한 폼으로 1루에 공을 뿌린다. 27번째 아웃은 완벽한 더블 플레이다.

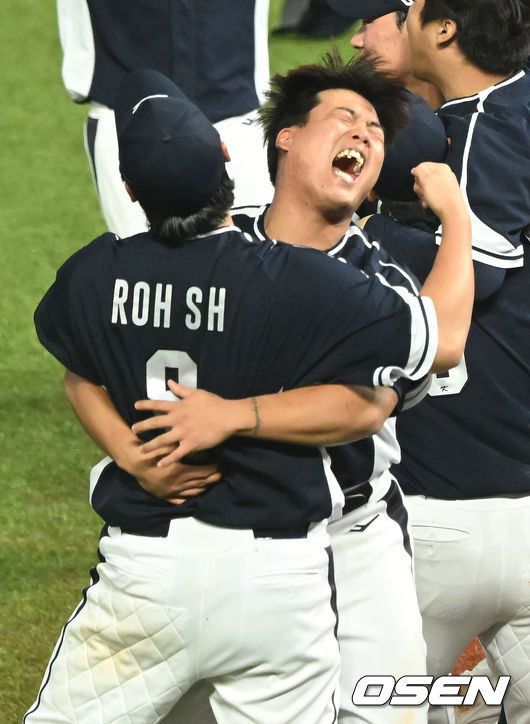

문보경이 글러브를 벗어 던진다. 나인들이 모두 마운드로 모인다. 벤치에서도 뛰쳐나온다. 감격의 환호성이 사오싱 스포츠센터를 가득 메운다.

여럿이 눈물을 보였다. 고우석도 그중 하나다. 시상대에서 울먹이는 모습이 카메라에 잡혔다. 그의 아내가 이 장면을 캡처해 SNS에 올리기도 했다. 당사자의 소감도 남다르다.

“류중일 감독님이 믿어주셔서 너무 감사드린다. 쉽지 않은 결정이었을 것 같다. 전임 사령탑이었던 김경문, 이강철 감독님이 생각났고, 과거 선배들이 힘써줬던 생각이 많이 났다. 오늘 결과로 보답이 되지 않겠지만 앞으로 계속 성장하기 위해 노력하겠다. 금메달이 무겁다. 많은 의미가 있는 것 같다.”

맞다. 그를 올리는 건 쉽지 않은 결정이었다. 수많은 팬들의 우려가 괜한 것 아니다. 시즌 때도 예전과 달랐다. 이번 대회도 마찬가지다. 예선 대만전에서도 2실점으로 부진했다.

때문에 박영현이 돋보였다. 특히 일본전이 인상 깊었다. 8회에 등판해 눈부신 피칭을 선보였다. 알고도 못 칠 위력을 뽐냈다. 누구 말처럼 “공이 세 번은 살아가는 느낌”이었다. 내친김에 9회를 맡겼다. 몸 풀던 마무리가 기분 좋을 턱이 없다.

이후 류 감독이 의미심장한 말을 남긴다. “현재 대표팀 불펜 중에는 박영현의 공이 가장 좋다. 상황을 봐 가면서 (고우석과) 둘 중에 누굴 마무리로 쓸지 결정하겠다.” 사실상 보직 교체를 암시하는 발언이었다.

그런데 깊은 생각이 있었다. 일단 중국전을 통해 고우석의 전환점을 마련해준다. 그리고 결승전에서 다시 중책을 맡겼다. 변함없는 신뢰를 보인 것이다.

류 감독의 스타일은 뚜렷하다. ‘나믿가믿(나는 믿을 거야, 가코 믿을 거야)’이라는 용어로 잘 알려졌다. 신뢰를 바탕으로 한 기용법이 유명하다.

이번 아시안게임을 통해서도 잘 드러난다. 예선과 결승전 문동주 기용은 전문가들의 예상 밖이었다. 구위에 대한 이견은 없었다. 그러나 경험 부족이 우려된 탓이다. 예선서 실패한(2실점 패전투수) 뒤에도 문제점으로 지적됐다.

하지만 자신의 뜻을 관철시켰다. 결승에서도 다시 선발로 세웠다. 그리고 멋지게 복수전을 성공시켰다. 덕분에 한국 야구는 새로운 국대 에이스를 얻게 됐다.

또 다른 아픈 손가락이 강백호였다. 멘탈 문제를 겪으며, 깊은 슬럼프에 빠진 타자다. 대회 기간 중에도 나아질 기미가 없었다. 예전의 모습은 찾아볼 수 없었다. 무기력한 스윙으로 일관했다. 예선 3경기에서 11타수 1안타에 불과했다. 라인업에 놔두는 것 자체가 말도 안 됐다.

하지만 역시 믿음은 변치 않았다. 지명타자 자리는 어김없이 그의 몫이었다. 결국 반전이 일어난다. 중국전에서 홈런을 치며 극적으로 반등했다. 이후로도 100%는 아니었다. 그래도 뭔가 팀에 보탬이 되려는 간절함을 엿볼 수 있었다. 덕분에 지지하는 팬들도 늘었다.

당사자에게도 각별한 시간이 됐다. “지금 이 모든 상황이 다 거짓말인 것 같다. 이번 시즌이 정말 힘들었다. 대표팀에 왔을 때도 힘들었고, 인생에서 가장 힘든 시기가 아닌가 생각했다. 결승전을 앞두고 ‘오늘 욕은 내가 먹을 테니, 더 패기 있고 좋은 모습을 보여달라’고 후배들에게 부탁했다.” 우승 직후 울먹이며 밝힌 소감이다.

대표팀 감독은 무덤이나 다름없다. 혹은 독이 든 성배라고 불린다. 고명한 지도자들이 가시방석처럼 앉았던 자리다. 특히 아시안 게임의 야구 종목은 더 그렇다. 직전 대회 사령탑은 여의도까지 불려 갔다. 금메달을 따고도 치욕을 겪어야 했다. 그만큼 소신을 펼치기 어려운 자리다.

류 감독도 많은 구설에 올랐다. 선수 선발 과정도 간단치 않았다. 무엇보다 이의리에 대해서는 아쉽다는 멘트를 남겼다. 싸늘한 시선이 꽂힌다. 가시 돋친 비난이 빗발쳤다. 하지만 결국 난관을 돌파했다.

금메달이라는 성적은 물론이다. 그것 말고도 평가받을 일은 더 있다. 10년은 책임질 국대 에이스다. 그를 국제무대에 성공적으로 데뷔시켰다. 또 있다. 기로에서 흔들리던 KBO 리그의 두 간판 스타다. 고우석과 강백호에게 반전의 계기를 만들어줬다. 다시 한번 가슴을 활짝 펼 수 있도록 길을 열어줬다.

류중일이 옳았다.

/ goorada@osen.co.kr