[OSEN=백종인 객원기자] 오늘 얘기는 사소하다. 별로 주목받지 못한, 희미한 공 하나에 대한 기억이다.

어제( 23일) 고척에서 열린 라이온즈전 때다. 승부는 일찌감치 물 건너갔다. 6-0 완승 분위기다. 홈 팀의 8회 2사 3루였다. 1번 김준완 타석이다. 2구째 145㎞짜리가 안쪽을 파고든다. 허벅지 뒤에 꽂혔다. 사구(死球), 예전 말로 데드볼이다.

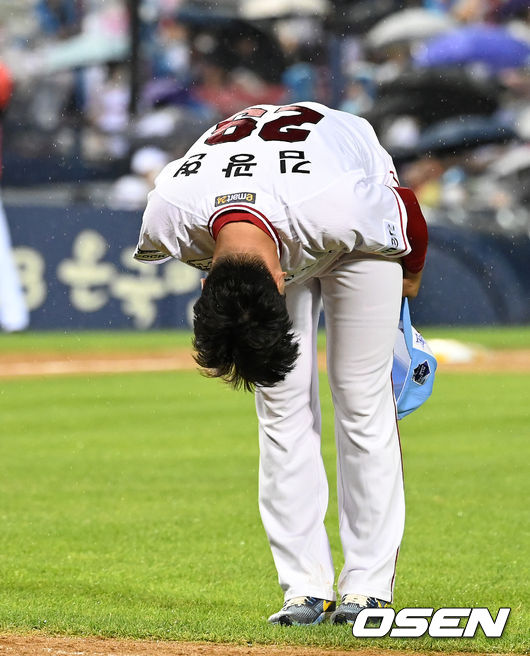

31세 김준완은 별 내색 없다. 투수 쪽은 아예 쳐다보지도 않는다. 쓰러진 뒤 힐끗, 눈길 한번이 전부다. 25세 투수도 쿨하다. 최충연은 1루를 향해 정중하게 허리 숙인다. 양쪽 벤치도, 선수단도 별다른 움직임은 없다. 사실 고의성을 단정하기는 쉽지 않은 상황이다.

그러나 정황을 모아보면 다르다. 오해하기 딱 좋다. 0.1%의 고의성? 그런 합리적 의심이 들 수 있다.

▶ 이미 승부는 기울었다. 사실상 홈 팀의 마지막 공격이다.

▶ 타겟도 그렇다. 본인에게는 미안하지만, 적당한 저격 대상이다. 이정후 급은 곤란하다. 웬만한 주전급이 보통이다. (마침 투포수가 모두 교체된 뒤다.)

▶ 2개가 모두 직구였다. 초구(146㎞)는 약간 먼 쪽이다. 피해자 입장이라면 악의적 해석도 가능하다. 타자를 안심시킨 뒤, 2구째 결행한다. 흔히 쓰는 방법이다.

▶어쩌면 김준완도 느꼈을 지 모른다. ‘이번에 하나 올 것 같다.’ 불길한 예감은 본능적이다. 타석 위치도 평소보다 조금 멀찍이 섰다. 저 위치까지 간 패스트볼은 일반적이지 않다.

▶ 원정 팀은 긴 연패 중이다. 게다가 상대 전적(이날까지 10승 1패)도 최악이다. 억하심정이 생길 법하다.

그리고 결정적인 한 가지. 전날(22일) 벌어진 일이다. 보크 항의→퇴장 사건이다. 이날까지 여파가 있었다. 허삼영 감독은 분이 풀리지 않았다. 경기 전 브리핑에서 그 얘기를 또다시 꺼낸다. 명백한 보크였고, 평소에도 계속 그랬다는 주장이다.

물론 오해였으리라. 손에서 빠지는 바람에 그렇게 됐으리라. 그렇 게 믿고 싶다. 연패라고, 상대 전적이 일방적이라고, 얄팍한 속임 동작이라 해도. 그런 분풀이라고 단정할 수는 없다.

# # #

페넌트레이스가 중반을 넘어간다. 한 경기, 한 경기가 달아오른다. 이럴 때일수록 더욱 치열해진다. 비단 감정이 섞인 것 만이 아니다. 몸 쪽 승부가 많아진다. 더 깊게, 더 깊게. 그래야 투수가 유리해진다.

안쪽 승부는 어쩔 수 없다. “난 어머니가 타석에 있어도 몸쪽에 던질 것이다." 세인트루이스 카디널스의 전설적 투수 밥 깁슨의 말이다. 그러나 신중함이 필요하다. 정확한 구사가 필수적이다. 아니면 오해 살 일이 생긴다. 자칫하면 최고 투수도 몸 둘 바를 모르게 된다.

칼럼니스트 일간스포츠 前 야구팀장 / goorada@osen.co.kr